早稲田の持つ特別な価値を

学生に伝えたい

| 社会文化領域 准教授 | |

| 渋谷 裕子 | Shibuya Yuko |

| 専門分野:中国社会史 2020年度インタビュー | |

私の専門は中国社会史で、なかでも村落の自治組織を研究対象としています。

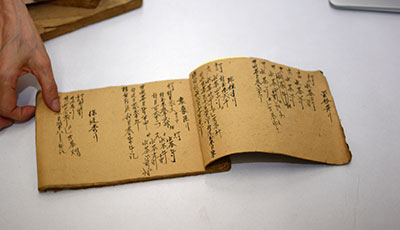

中国・台湾の農村を訪問して地元民への聞き取り調査を行い、地方文書(じかたもんじょ)と呼ばれる古い帳簿や日誌を調べることで、地域コミュニティの実態を明らかにする研究をしています。

アジアの農村のなかには、森や池を共同管理するユニークな方法をとるところがあります。たとえば中国の安徽省(あんきしょう)のある村では、山林を共同管理しているのですが、その材木の売買で得た利益が貧しい家庭の子供の奨学金に充てられたり、公益のために使われることがあります。政府に頼らずに村人たちが自分たちの力で築いた「公的空間」の具体相を知りたくて、地方文書を読んだりあちこちの村を訪れたりしています。

安徽省のある村の300年間のお祭りの会計簿を調べたことがあります。この村では地域の土地神を村に居住する呉姓の一族と汪姓の一族が一年交代で祭ります。儀式のあとは宴会を開いて村民が劇を催し、酒を酌み交わす。帳簿の毎年の記載から村全体が一つになるための「仕掛け」として、信仰や祭りが機能していたことがわかりました。

私は中国のほか台湾でも現地調査をしています。実はここでもコミュニティの維持に宗教が関わっていました。

澎湖島という島では村民が共同で上質の天然海苔が取れる無人島を管理しています。とれた廟は必ず「宮廟(びょう)」と呼ばれる神社のような施設に奉納し、そのあと皆で平等に分配するという方法をとっています。これは収穫物の乱獲や独占を防ぐためのアイデアです。

そのほかにも、廟は集会所の役割を担っています。村全体にかかわる大切な契約は廟の前で行います。他の村と交流するときにはお互いの廟の神像と神が憑依する乩童(シャーマン)が村の代表として挨拶をかわして、神様と村人たちが一緒に楽しく宴会をします。

中国の村に伝わる地方文書

急速に変化する中国と比較することで

日本を知ることができる

中国は今、急速に近代化を遂げていますが、私が訪れた安徽省でもそうでした。

安徽省は明・清の時代の建造物が多く残る土地で、私はとても気に入ったのですが、村人は「こんな古くさい所はいやだ」と言っていました。

ところがどうでしょう。数年後、再びその村に行くと、「世界一きれいな村」と看板が掛かっているではありませんか。農民は携帯電話を持ち、有機栽培で野菜を育て、天然由来の餌を食べさせた魚を「高級魚」として都市部に売り出していました。環境にやさしい村として観光客を呼び込み、それを自慢するほどに変わっていたのです。

このような変化は、中国政府の内需拡大政策が反映されたものだと思います。中国人自身が国内を旅行し、大自然を満喫するエコツーリズムが浸透したということです。

「地域社会:中国」という授業ではこのような中国の近代化をとりあげ、キャッシュレス経済やスマートシティなど、IT化された中国社会の「今」を紹介しています。

この授業の特色は中国からの留学生が自分の地元について発表することです。今年の授業はコロナ禍の影響で動画配信となったので、留学生から「地元のコロナ対策」をテーマに情報を募り、それをまとめて発表することにしました。

日本の学生が驚いていたのは、中国のIT技術の発展ぶりでした。

中国には「健康コード」というものがあります。これは緑・黄・赤の3段階で健康状態が評価されるQRコードで、外出できるのは緑の人だけです。

健康コードは決済アプリ「Alipay(支付宝)」や中国版LINEの「WeChat(微信)」と連携しています。たとえば、ある人がレストランに行ったとしましょう。その人が来店したという情報は政府のデータベースに記録されます。

レストランで感染者が出ると、来店者の健康コードは緑から赤に変わり、その家族の健康コードも赤く変わります。つまり濃厚接触の疑いのある人は自動的に外出禁止になってしまうのです。

早稲田の特別な価値は

アジアのプラットフォームであること

こんなものは日本にはありませんから、留学生の発表を聞いた日本人学生からは「中国が羨ましい。日本も見習えばいいのに」という意見が寄せられました。

でも冷静になってみると、自分の行動がすべて政府に筒抜けなんですね。どこで何を買ったか、どこに行ったか、すべて知られている状態にはなりたくないという学生もいました。。中国と比較することは、学生たちにとって日本を客観的に見るきっかけになったはずです。

これから、ますますグローバル化が進んでいきます。そこで求められるのは、外国の文化を理解し、協調していくためのバランス感覚です。

早稲田大学はそれを養うのにこれ以上ない環境だと思います。外国人留学生を多く受け入れているのもそうですが、早稲田は歴史的に「アジアのプラットフォーム」というべき土地だからです。

辛亥革命を主導した孫文や、国民党を率いた蒋介石は、実はこの早稲田に住んでいました。孫文たちの革命を援助したのは当時の日本の人々でした。日本と中国との間には、このような深い縁があるのです。現在でも中国からの留学生が一番多いのは早稲田大学です。授業を通して早稲田の今日的な価値に気づかせるのが、私の使命だと思っています。