土や左官をテーマに、

温故知新で建築の未来を見据える。

| 建築学科 准教授 | |

| 山田 宮土理 | Yamada Midori |

| 2020年度インタビュー | |

伝統構法が教えてくれる素材の活かし方

学生の頃、日本の伝統土壁構法の研究に取り組んでいました。奈良時代には完成していたといわれる壁構法で、線状の材料を縄で編んだ下地に、土を塗り重ねるのです。線状の材料というのは、竹、葦、木材などその土地で容易に入手ができる材料で、もちろん土も、その土地で採れたものを使います。壁としての機能を果たし、美しく仕上げるために、下地の組み方や、土に混入する繊維や砂などの調合、塗り重ね方など、多くの工夫が施されています。土壁構法に限らず昔の建築は皆、周辺で採取できる素材を使いこなしてつくられていました。これらの建築には、地球環境との共生を実現しなければならない今後の建築の在り方に重要な示唆があるように感じています。

私の研究室では、特に建築構法と生産技術に着目して、自然の素材を活かした過去の建築を読み解くこと、そして現代の建築へ展開するためにはどうしたらよいかを考えています。自然素材は個性豊かで定量化しにくい面が多く、それを活かす技能も手仕事であり形式知化していないので、研究の余地が多くあります。

土着建築にみる大地との関係

学生時代に研究していた土壁は塗り壁ですが、その他にも土は様々な構法で建築につかわれてきました。奈良に住んでいたことがあるのですが、その際に近隣に土を積んだ壁をもつ建築があるというので調べ始めました。地震の多い日本ではとても珍しい建築構法で、近畿以西の限られた地域で見つかっています。写真1が奈良県の例ですが、かつてのミカン農家がミカンの出荷時期をずらすために保管庫として建てた小屋です。ミカンの保管のために温熱環境の安定する分厚い土の壁をもち、土を組積した壁部分には、日本では当たり前の木造の柱がありません。現代では耐震などの観点から、土のような弱い材料を積むなど考え付きませんが、こうした建築が100年以上もの長い期間、風雪に耐えてきている事実があるのです。耐える、というのは語弊があるかもしれません。実際には土は水に弱いので、雨掛かりがあると浸食されてしまいます。けれども浸食されても足元には土があり、これを塗り付けてしまえば補修ができるのです。家主が日常的にメンテナンスをすることができる、そしてその材料は足元にいくらでもある、このような在り方は持続可能型社会の実現のためのヒントになると考えています。

ところで、こうした土着的な建築を調べ歩いていると写真2のような光景を目にすることがあります。これは屋根が壊れた土塀の土が、浸食されてさらに草も生え、どこからが土塀でどこからが地面かわからなくなっている様子です。土は英語でEarthというように、地球そのものであり、建築材料としての土が大地であったことに気づかせてくれます。水に浸せば生命を育む大地に戻っていく。弱い材料だからこそできる地球との共生なのです。

写真1 奈良県の土を積んだ小屋の例

写真2 大地に還る土塀

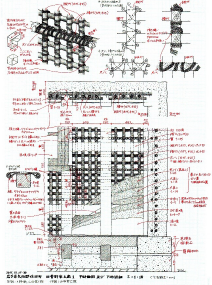

創造する左官仕事の読み解き

日本では土を活かすプロフェッショナルは左官ですが、不定形の材料を使って精度よく水平・垂直を出すことができ、またあらゆる造形やテクスチャーを創造する日本の左官職人は誇るべき存在であると思います。ある蔵を見たときに驚いたことがあります(写真3)。一見すると屋根瓦にしか見えないものが、その破損部からみえていたのは土と漆喰で、左官職人が瓦に似せてつくっていたものだったのです。土や漆喰は不定形の材料であるため、いかなる形も創造することができ、こうした高度な技術を使った左官職人の創造的な遊びが、建築に命を吹き込んでいるように思いました。ところで、一見普通に見える平らな壁もその内部には数えきれない経験と知恵の集積があり、読み解きは楽しいものです(図1)。現代は職人が技能を発揮する場が少なく、技能を今に伝える職人は減る一方です。彼らの技能・技術を読み解き、魅力を伝え、未来に繋げる助けになりたい。そんな気持ちで研究に励んでいます。

写真3 瓦のようで瓦でない(岩手県の土蔵)

図1 土蔵の解体調査をまとめた例

循環する材料を現代建築へ

これからの建築に欠かせないテーマである地球環境との共生に対し、土には水に浸れば元の土に戻る資源循環性や、環境負荷低減のメリットがあります。海外では土を使った建築に関する研究・教育・普及活動が盛んに行われています。フランスではCRAterre(クラテール・グルノーブル国立建築大学土建築研究所)という土の建築学校があり、卒業生たちも様々な方面で土の活用に貢献しています。海外の土の利用のすごいところは、利用方法の幅の広さにあります。CRAterreの紹介する利用方法は、十数種類もありますし、合理的に生産できる現代的な検討もなされています。ドイツでは元カッセル大学教授であるゲルノート・ミンケ博士が土の研究から実践まで行っています。学生時代にミンケ博士の土建築の実践的な講習会を受けに行ったことがありますが、この講習会の受講生は建築関係者よりも一般の方が多いという事実に驚きました。環境やライフスタイルへの関心の高いヨーロッパでは、草の根まで土や自然素材への関心が広がっているようです。

日本でも使い方の幅を広げられないかと思い、土の新しい使い方を実際の住宅で提案しました(写真4)。こだわったのは乾燥しただけの土を使うということです。固化材を入れたり焼いたりしないので強度や耐水性には劣りますが、高い吸放湿性能をもち室内を快適にしてくれますし、何より、水に浸せば大地に還る資源循環性を損ないません。建築材料として一般に用いられるレンガが粘土を焼成して作られていることに着目し、既存のレンガ工場の設備を利用して作った焼成しないレンガを使うことを考えました。土を練って成形する作業を手作業で行うのは重労働ですが、レンガ工場で作ることができれば量産が可能です。

ちなみにこの住宅では内装の床にも土を使っています。床という人の肌が触れる唯一の建築部位に大地でもある土を使う、しかも天然由来の材料だけで作るという挑戦をしています。

写真4 非焼成レンガを用いた内装仕上げ(建築設計:Eureka)

人の手がつくることーー建築教育への展開

土の建築を調べていると、そこに共通するもう一つの魅力は、人の手がつくる、場合によってはそこに住まう住人自身が一緒に作業に参加できることだと感じます。建築は生産が工業化されるほど人から遠い存在となり、つくるものというより“買うもの”へ変化してきました。これからの持続可能型の社会では、建築を大切に使い続けることも大事で、そのための仕掛けとして、住まい手・使い手が「つくること」は材料のメンテナンスへの理解が生まれ、愛着が湧くといった大きな効果があるように思います。

ところで、この「つくること」の意義は、建築教育にも展開したいと思っています。誰にとっても、「つくること」が建築への実感をもった理解を深めてくれることは間違いなく、これから建築の専門家となる学生にとっても、その効果は大きいと考えています。実験教育で既に行っている部分もありますが、創造的な部分を付け加え、計画(デザイン)と実際の材料を使った作製を横断的に行いたいのです。

前任校では、実際の左官材料を使った左官仕上げ見本パネルを作製する授業を行っていました。作りたい仕上げを計画させ、それを実際の材料で実現しようとしてみるのです。すると、計画がいかに難しいものであったかに気が付き、実際の材料の性質を肌で感じることで、この材料ならこんな仕上げに挑戦してみたい、と創造力がバージョンアップしていきます。つくる喜びと苦悩を味わいながら、実現したいデザインと材料の性質と施工の方法を横断的に検討していきます。早稲田大学でも、魅力的なコンクリートオブジェを作る、という授業をはじめました。少しずつ授業内容をブラッシュアップさせていく予定ですが、今年はオンライン授業だったこともあり、まずは手のひらサイズのオブジェから始めています。

新型コロナウイルスの流行で巣ごもりを強いられた際、家と向き合う時間が増えたため、家の片づけ、リフォームが活況になり、家での時間をやり過ごすためにホームセンターでの資材の販売も増加したそうです。コロナは多くの点で、住む場所や住まいのつくり、働く場所など、建築について考え直す機会になっており、良い機会と捉えて、研究・教育に生かしていきたいと思います。土のように柔らかくどんな形にもなる自由さを失わないよう、今後の持続的な建築の可能性を探っていきたいと思っています。